|

|

Le cinéma 1973-1976 |

| Films de l’année 1973:

|

Films de l’année 1974:

|

| Films

de l’année 1975:

| Films de l’année 1976:

|

|

|

Le cinéma 1973-1976 |

| Films de l’année 1973:

|

Films de l’année 1974:

|

| Films

de l’année 1975:

| Films de l’année 1976:

|

*

LA NUIT AMERICAINE de François TRUFFAUT, sorti en 1973

avec J.P.Léaud, Jacqueline Bisset, Valentina Cortese,

Jean-Pierre Aumont, Nathalie Baye, et F Truffaut

Film sur les films, les acteurs, le cinéma. Truffaut joue son propre rôle

de metteur en scène. Ferrand (Truffaut) tourne aux studios de la Victorine,

à Nice, un film sentimental " Je vous présente Paméla".

Au début, il dédie ce film aux actrices mythiques du cinéma

muet, Lillian et Dorothy Gish. Sa scripte 'Joëlle' dans le film, est le portrait

de sa collaboratrice Suzanne Schiffman.

L'hommage

aux techniques du cinéma est rendu dès le titre qui désigne

un des procédés utilisés pour créer une nuit artificielle.

Les interactions entre la vie réelle et les rôles des acteurs sont

permanentes.

( à voir la filmographie complète

de François TRUFFAUT)

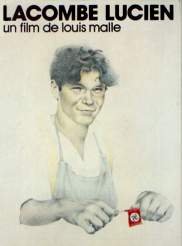

| Lucien Lacombe, un jeune paysan du Sud-Ouest

travaillant à la ville, retourne chez ses parents en juin 1944. Son père a été

arrêté par les Allemands et sa mère vit avec un autre homme. Il rencontre son

instituteur, devenu résistant, à qui il confie son désir d'entrer dans le maquis.

Il essuie un refus. De retour en ville, il est arrêté par la police, dénonce son

instituteur et est engagé par la Gestapo. Le film fut très controversé

en France et très bien accueilli à l'étranger, récompensé

en Grande Bretagne et nominé aux Oscars. |

|

* LES VALSEUSES de

Bertand BLIER, sorti en 1974

avec Gérard Depardieu,

Patrick Dewaere, Miou-Miou, Jeanne Moreau, Brigitte Fossey

( Voir :fiche

détaillée)

Jean-Claude

et Pierrot découvrent à leurs dépens que les gens n'aiment pas qu'on leur fauche

leur voiture. Ensuite, Pierrot, blessé par une balle mal placée, est inquiet pour

sa virilité. Il la retrouvera avec Marie-Ange, shampouineuse pas farouche. Pas

de chance, elle est frigide. En plus ils sont complices d'un meurtre.

B Blier

signe un film délirant et drôle, mais aussi provoquant et teinté

parfois d'un romantisme tragique. A travers ce qui pourrait passer pour une simple

farce, il révéle les malaises de l'époque et les limites

de la liberté sexuelle récemment conquise.

*

INDIA SONG de Marguerite DURAS, sorti le 4 juin 1975

scénario

de Marguerite Duras, images de Bruno Nuytten, Musique de Carlos d'Alessio

avec Delphine Seyrig (Anne-Marie Stretter), Michael

Lonsdale(le vice-consul de Lahore), Mathieu Carrière, Claude Mann (Michaël Richardson),

Didier Flamand, Vernon Dobtcheff

|

|

À Calcutta, dans les années 1930, Anne-Marie Stretter, l'épouse de l'ambassadeur

de France danse avec son amant Michael, au cours d'une réception dans les salons

de l'ambassade situé sur les bords du Gange. Dehors, dans la chaleur étouffante

d'une nuit de mousson, retentit la plainte d'une mendiante affamée. Marguerite Duras a écrit la pièce de théâtre India Song à la demande de Peter Hall en août 1972 pour une mise en scène à Londres. La pièce comporte le thème et les personnages du Vice-consul tout en possédant une perception radicalement différente. |

Ce film, lent et magique, nous plonge dans une vision

romantique et envoûtante de l'Inde vu par Duras. Les images, tournées

en Région Parisienne sont décalées par rapport aux voix,

aux bruits et à la musique très originale de Carlos d'Alesio.

Elle nous décrit de façon impressionniste l'amour désespéré,

la nostalgie des empires coloniaux, la misère qui se cache dans ces pays

de rêve.

La narration durassienne, sublimée par la sombre photo moirée

et mordorée de Bruno Nuytten, laisse le souvenir indélébile et lancinant de la

petite mort éperdument romantique

Marguerite Duras déclare:

" Le travail sur les voix a été le plus long de tous. Plus long que le montage-images.

J’ai fait des prises de son partout : dans des églises, dans des lieux très bruyants,

dans des caves, dans des couloirs, chez moi, chez la monteuse... J’ai toujours

été sensible aux voix entendues par hasard, en lambeaux, dans des lieux publics,

dans des cafés, dans des cours d’immeuble... (...) Et je pense qu’elles témoignent

de Calcutta, ces voix."

Marguerite Duras déclare à propos

de la musique: « À vrai dire, je ne sais pas trop d’où il vient Carlos d’Alessio,

on dit du pays argentin, mais lorsque j’ai entendu sa musique pour la première

fois, j’ai vu qu’il venait du pays de partout, j’ai vu des frontières aplanies,

des défenses disparues, la libre circulation des fleuves, de la musique, du désir,

et j’ai vu que j’étais aussi bien de cette nation argentine que lui, Carlos d’Alessio,

de ce Viêtnam, du Pacifique Sud, quelle joie, j’ai été heureuse, et je lui ai

demandé de faire la musique pour un film de moi, il a dit oui, j’ai dit sans argent,

et il a dit oui, et moi j’ai fait les images et les paroles en raison du blanc

que je lui laissais pour sa musique à lui et je lui ai expliqué que ce film se

passait dans un pays qui nous était inconnu, aussi bien à lui qu’à moi, les Indes

coloniales, l’étendue crépusculaire, de lèpre et de faim des amants de Calcutta,

et que nous devions les inventer tous les deux en entier.

Nous l’avons fait.

Et de cette façon, la chose s’est faite, nous avons fait complètement ensemble,

lui et moi, ce film du titre India Song et le film a été terminé et il est sorti

de nos mains, et il nous a quittés, et il est en train de parcourir le monde contenant

à jamais dans son être les éclats douloureux arrachés de notre corps, et nous

laissant toujours privés, et de même toujours privés de nous-mêmes ensemble la

faisant, nous laissant là, à faire d’autres musiques, d’autres films, d’autres

chansons, et à toujours nous aimer aussi fort, tellement, si vous saviez. »

* LE VIEUX FUSIL de Robert ENRICO, sorti

en 1975

avec Philippe

Noiret, Romy Schneider, Jean Bouise, Madeleine Ozeray, Karl Michael, Daniel

Breton.

Trois Césars en 1976 dont le César

du meilleur film.

En 1944, les Allemands refluent

dans le désordre sous la pression des troupes alliées. Seule la milice semble

croire à un renversement de la situation. A l'hôpital de Montauban, le chirurgien

Julien Dandieu, son confrère et ami François et toute l'équipe opèrent du matin

au soir les blessés des deux camps. Après ces heures de tension, Julien se retrouve

au calme, en famille entre sa mère, sa fille Florence et Clara, qu'il aime passionnément.

Devant la proximité des combats et sa crainte des représailles, Julien décide

d'éloigner rapidement ses proches de la ville. François, qui n'est pas de garde,

conduit tout le monde dans le vieux château familial, véritable forteresse médiévale

qui surplombe toute une vallée.

Cinq jours plus tard, Julien, se rend auprès

d'eux. Au milieu d'un inquiétant silence, il les retrouve odieusement assassinés,

comme tout le village, par les nazis. Connaissant parfaitement les lieux, il entreprend

de tuer un à un les meurtriers.

Ce film a connu un immense succès populaire à sa sortie, porté par le thème de la vengeance légitime.

* L'HISTOIRE

d'ADÈLE H de François TRUFFAUT, sorti en 1975

d'après

le journal d'Adèle Hugo, avec Isabelle Adjani, Bruce Robinson, Sylvia Mariott

| Film historique et romantique.Truffaut nous

fait partager les souffrances de la fille de l'immense Victor Hugo, sa quête sans

espoir de nier ce père envahissant et de vivre de manière autonome. La musique composée par Maurice Jaubert, lui-même précocement mort en 1940 souligne la tragédie et en même temps rend hommage à Jean Vigo qui avait déjà retenu ces thèmes pour L'Atalante. |  |

* Monsieur KLEIN, film français

de Joseph LOSEY, sorti en 1976

avec Alain Delon, Jeanne

Moreau, Juliet Berto, Michael Lonsdale, Suzanne Flon

Ce film a obtenu le César

du meilleur film en 1977

|

1942, Robert Klein (Alain Delon), riche marchand d'art accroît

sa richesse en rachetant des oeuvres détenues par les juifs. Lorsque Klein découvre

qu'il a un homonyme juif dont il reçoit le courrier, son premier réflexe est de

contacter les affaires juives. Cette démarche a le double effet de mettre en branle

la machine infernale qu'est Vichy et de pousser Klein à essayer de percer coûte

que coûte l'identité de son homonyme. Joseph

Losey ( Américain victime du Mac-Carthysme, réfugié en Angleterre)

tourne un film sombre et courageux où deux thèmes principaux sont

abordés: |  |

En dépit des deux César qu'il reçoit, Monsieur Klein reçut un accueil tiède de la critique de l'époque. Sélectionné à Cannes, donné vainqueur de la palme d'or, le film repart bredouille du festival. Cet accueil mitigé reflète indiscutablement l'ambiguïté des Français envers une part sombre de leur histoire, ambiguïté que Monsieur Klein vient rappeler impitoyablement.

Joseph Losey déclare:

"le thème de M.

Klein, c’est l’indifférence, l’inhumanité de l’homme envers l’homme. Plus précisément,

le film traite de l’inhumanité de la population française à l’égard de certains

de ses représentants. Ce n’est pas un film sur les méchants Teutons. C’est un

film qui montre ce que des gens très ordinaires, tels que nous pouvons en rencontrer

autour de nous, sont capables de faire subir à d’autres gens ordinaires..."

Un ancien sergent d'infanterie, Joseph Bouvier a été traumatisé par une déception amoureuse. Esprit simple et exalté, nourri de slogans anarchistes, il va parcourir les villages en égorgeant et violant bergers et bergères, entre deux airs d'accordéon. Ces scènes se passent dans la campagne ardéchoise, en 1893. Un juge de province le suit patiemment à la trace et, après un interrogatoire serré, parvient à le confondre. Bouvier sera exécuté, sans se départir de sa faconde, et aura les honneurs des gazettes. Par contagion, ou par dépit, le juge ira sodomiser honteusement sa petite amie.

Partant d'un fait divers criminel assez sordide , l'affaire Vacher , dont il a respecté la trame générale, en l'assaisonnant de vérités historiques à sa façon, Tavernier a réussi la prouesse de brosser le tableau exact d'une époque. Cinéaste des coups de coeur, très marqué par l'« ancienne vague » française, Bertrand Tavernier (né en 1941) aime les imageries violentes, les scénarios solidement charpentés, les histoires d'hommes, où peut se glisser en filigrane une idéologie frondeuse, axée sur un gauchisme naturaliste. À travers les rapports ambigus, de classe et de comportement, qui se nouent entre un trimardeur anarchiste et un magistrat puritain se dessinent les contours d'une société étriquée, réactionnaire, complice de toutes les répressions passées et à venir, qui dévore ses propres enfants. Une oeuvre tonique, dont les maladresses n'entament pas la sympathique intégrité.

A la fin du film, Rose (Isabelle Huppert) chante une chanson de Jean-Roger Caussimon, "La Commune est en lutte". Retrouvez les paroles de cette chanson.

La suite... le Cinema de 1977 à 1979

Des remarques! des questions? Me joindre