| Les années 1970 à 1972 |

Films de l’année 1970:

|

Films de l’année 1971:

| ||

Films de l’année 1972:

| |||

| * Le

Genou de Claire de Éric Rohmer, sorti en 1970,

Prix Louis-Delluc 1970, durée 110 mn Jérôme, trente-cinq ans, attaché

d'ambassade, se rend au bord du lac d'Annecy pour vendre la propriété familiale.

Il va se marier dans un mois et s'amuse, à la demande d'Aurora, romancière toujours

à l'affût d'un nouveau sujet, à séduire une jeune adolescente de seize ans, Laura,

la fille de Mme Walter. Ce film est le cinquième

de la série des six contes moraux.

Il faut noter que dans ce film on peut voir la première apparition à l'écran de Fabrice Luchini, alors âgé de 22 ans. Voir la biographie et la filmographie complète d'Eric Rohmer |

Béatrice Romand |

* M*A*S*H de Robert Altman ( MASH) USA ; sorti en 1970; scénario de Ring Lardner, d'après un roman de Richard Hooker. Palme d'or à Cannes 1970

avec Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt, Sally Kellerman, Robert Duvall

| Trois jeunes chirurgiens sont intégrés

dans un hôpital de première ligne, pendant la guerre de Corée.

Ils sont à la fois compétents et hostiles à toute discipline

formelle, évacuant le stress de la guerre par des plaisanteries lourdes,

par l'abus d'alcool et par le sexe. Le film, longtemps

refusé par les producteurs attendit 17 ans après la fin de la guerre

de Corée. Ce fût un immense succès, transformé en série

TV qui dura de 1972 à 1985! |  |

|

* L'Éden et après

, film franco-tchéque d'Alain Robbe-Grillet, sorti en 1970 ;

scénario de Robbe-Grillet; musique de Michel Fano, durée

90 mn; Le film tire son titre du nom du café, l’Éden, où de jeunes étudiants se retrouvent régulièrement: Ils imaginent, vivent ou rêvent des jeux cruels et érotiques. Un jour un inconnu arrive et se mêle à leurs cérémonies. Il leur parle de ses aventures dans une lointaine Afrique. Violette accepte un rendez-vous avec l'étranger. Elle a juste le temps de l'apercevoir baignant dans l'eau trouble d'un canal et se retrouve mystérieusement en Afrique. Elle est mêlée à une série d'épreuves. Elle voit la torture, puis la

mort et enfin la disparition complète de ses compagnons et de tous les

protagonistes de cette histoire. Situé en marge de la Nouvelle Vague, ce film porte en lui toute la liberté d'expression conquise par les cinéastes de cette époque. Interdit à sa sortie au moins de 18 ans, il est pourtant aux antipodes de la pornographie qui commençait à se répandre dans les circuits spécialisés. Robbe-Grillet nous propose un film le plus libre possible, un voyage

initiatique hors du temps et de l'espace. Moins rigoureux que Trans

Europ Express, ce voyage se situe de façon moins cachée

dans le monde imaginaire, alors que dans le précédent

opus, il fallait attendre la fin pour en découvrir le principe. Les références sont nombreuses, anciennes ou contemporaines: Sade (qui, on peut le rappeler, a plus imaginé que pratiqué) André Delvaux, Piet Mondrian. |

|

*

LES HOMMES CONTRE ( Uomini contro ) de Francesco Rosi; Italie

; sorti en 1970.

scénario

de Tonino Guerra et Raffaele La Capria.

avec Mark Frechette, Alain Cuny, Gian

Maria Volonté, Giampiero Albertini, Pier Paolo Capponi, Franco Graziosi, Mario

Feliciani

|

En 1917, sur le front austro-italien, un Général

lance une offensive vaine et meurtrière et réprime durement des

tentatives de mutineries. |  Le sacrifice des hommes équipés de cisailles qui ne coupent pas et d'armures inutiles |

* L'AVEU de Costa-Gavras;

sorti en 1970

Scénario de Jorge Semprún, d’après

le roman d'Artur London

avec Yves Montand , Simone

Signoret, Gabriele Ferzetti, Michel Vitold , Jean Bouise

| Film courageux et efficace de dénonciation

des purges staliniennes réalisé et interprété par

des artistes qui s'étaient eux-même sentis proches du communisme. A travers le cas du procès truqué et des tortures morales et physiques infligées à Arthur London, ancien de la Guerre d'Espagne et la Résistance en France, rescapé des camps nazis, ministre du gouvernement tchèque, le mécanisme de la machination est minutieusement décrit. |  |

* LE

CERCLE ROUGE de Jean-Pierre MELVILLE, sorti en 1970

avec

Alain Delon, Bourvil, Gian Maria Volonte, Paul Crauchet, Yves Montand, François

Périer

|

Un truand encore jeune sort de prison . Un autre truand plus endurci

s'évade malgré la surveillance d'un commissaire de police expérimenté. Ils se

rencontrent fortuitement. Par l'atmosphère générale rendue,

par l'attention donnée aux gestes rituels, Melville pratique une mise en scène

précise, un peu froide, mais les mécanismes du destin sont mis en place avec perfection.

|

|

JP Melville avait initialement prévu Lino Ventura pour ce rôle.

Jean-Pierre Melville

cite dans son film une phrase de Krishna qui explique le titre :

"Quand

des hommes même s'ils s'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver

à chacun d'entre eux, et ils peuvent suivre des chemins divergents. Au jour dit

inexorablement, ils seront réunis dans le cercle rouge."

* LITTLE BIG MAN d'

Arthur PENN, sorti en 1970

avec Dustin Hoffman,

Faye Dunaway, Richard Mulligan

| A

travers les souvenirs d'un très vieil homme qui a connu toute l'histoire

du Far-West, ce film revisite les mythes de l'histoire américaine et corrige

un certain nombre d'idées reçues. Le héros partage alternativement

la vie des pionniers et celle des indiens et nous permet de saisir des points

de vue variés. La souffrance des indiens et la cruauté du général Custer sont montrées et sont une allusion directe à la présence contestée des américains au Vietnam, contemporaine du film. L'humour et le romantisme ont aussi présents à travers un Dustin Hoffman au meilleur de son art. |

* Frenzy de Alfred Hitchcock, USA, sorti en 1972, durée 116 mn, scénario de Anthony Schaffer, d'après le roman Goodbye Picadilly, Farewell Leicester Square d'Arthur La Berne; avec Jon Finch (Richard Blaney), Barry Foster (Robert Rusk), Barbara Leigh-Hunt (Brenda Blaney) Anna Massey (Barbara), Alec McCowen ( l'inspecteur en chef Oxford), Bernard Gribbins.

| Richard

Blaney, ancien pilote de chasse, est au chômage depuis un certain temps. Il est

divorcé de Brenda, qui tient une agence matrimoniale et lui donne un petit coup

de pouce financier à l'occasion. Dans le voisinage de Blaney vit un maniaque meurtrier, Robert Rusk, qui affecte à son égard des liens cordiaux à défaut d'être amicaux. Il se rend à l'agence de Brenda et l'étrangle sauvagement, manquant de peu se faire surprendre par Richard. Celui-ci est aperçu par la secrétaire de la victime, mal disposée à son égard, et devient logiquement le suspect numéro un. Il est toutefois aidé dans sa fuite par son amie Babs, serveuse dans un pub londonien, mais celle-ci est à son tour la proie des pulsions homicides de Rusk. Pour son avant-dernier film, Alfred Hitchcock, revient à la description des faubourgs londoniens, rappellant certains de ses premiers films tournés à l'époque du muet. Frenzy, est le premier film d'Hitchcock à connaître la censure, pour une séquence violente de viol et d'étranglement, qui révèle la poitrine de l'actrice Barbara Leigh-Hunt. |  |

*

DELIVRANCE ( Deliverance) de John Boorman, USA, sorti en 1972, adaptation

du roman de James Dickey,

avec Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny

Cox, Billy Mekinney, James Dickey, Ed Ramey, Billy Redden.

Voir fiche détaillée : Délivrance

Quatre jeunes américains décident de consacrer leur week-end à descendre en canoë une impétueuse rivière du nord de la Géorgie, qui doit prochainement disparaître en raison de la construction d'un barrage.

|

C'est une confrontation entre l'homme civilisé et

policé et des populations restées frustres et proches de la nature,

avec différents types de réactions des citadins en face des obstacles

naturels ou humains. Le duo, au début du film, entre l' enfant du village jouant du banjo et un intellectuel est mémorable et symbolique. |

« Le voyage de ces citadins est aussi un voyage dans le temps, dans le passé de l’Amérique, à la recherche de sa beauté, de sa puissance, de ses ressources, de sa richesse. Et lorsqu’ils arrivent dans le village, ils entrent en contact avec des gens qui vivent selon les anciennes valeurs de la Frontière, dans une société autonome où ils construisent leurs propres maisons, cultivent la terre et se défendent contre les étrangers, mais qui sont en même temps dégénérés. D’une certaine façon, ces quatre hommes regardent leur propre passé à travers un miroir déformant. »

* La vraie nature de Bernadette, un film québécois de Gilles Carle , sorti en 1972 ; durée 115 mn; avec Micheline Lanctôt ( Bernadette ), Donald Pilon ( Thomas ), Reynald Bouchard ( Rock ), Robert Rivard ( Felicien, le maire ), Willie Lamothe ( Antoine, le postier ), Maurice Beaupré ( Octave ), Ernest Guimond ( Moise ), Julien Lippé ( Auguste ), Claudette Delorimier ( Madeleine )

Bernadette,

femme d’avocat, quitte la vie urbaine pour aller vivre à la campagne avec son

fils de 5 ans. Elle y rencontre Thomas, un paysan qui conteste les monopoles dans

l’agro-alimentaire. Dans sa représentation naïve, le retour à la terre, fort populaire

chez les intellectuels des années 70, fournit la principale cible à l’ironie de

Gilles Carle.

Quand elle met les pieds sur la vraie terre, elle découvre que

les feuilles multicolores recouvrent souvent une bonne couche de boue, que des

effluves de merde traversent souvent l'air pur de la campagne, que la tranquillité

n'existe nulle part, que la simplicité des gens n'apparaît qu'occasionnellement

et toujours comme une victoire sur la complexité de la vie. À son tour et un peu

malgré elle, Bernadette reprend ce regard.

La quête de la vraie nature se

transforme alors en la reconnaissance de plusieurs natures vraies. À travers la

découverte du pays réel multiforme, Bernadette découvre la multi-dimensionnalité

de sa «vraie nature».

Elle est à la fois Bernadette Brown, citadine

en rupture nostalgique de mariage, locataire dans son propre pays devenu état

américain;

mais aussi Bernadette Bonheur, propriétaire terrien,

enracinement d'habitant et de coureur des bois, libre amoureuse de la terre et

des gens, mère de famille nombreuse dont les fils ne tournent pas tous bien;

ou encoe Bernadette «Soubirous», révélateur de structures religieuses persistantes,

provocatrice de «miracles» par sa simplicité et sa pureté originelles, miroir

de l'authenticité et contestation des superstitions.

Pour les fermiers des

environs, elle devient aussi une Bernadette «Devlin», porte-étendard de

la révolution commencée, dépassement de la force par la fragilité, liaison de

la passion et de l'intelligence dans la lutte.

Voir fiche détaillée du film sur Ciné-Passion.

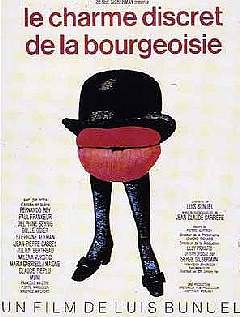

* LE CHARME DISCRET

DE LA BOURGEOISIE de Luis BUÑUEL, sorti en

1972

Fiche détaillée: Le

Charme discret de la bourgeoisie

| avec Fernando Rey, Delphine Seyrig, Paul Frankeur, Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Michel Piccoli, Bulle Ogier ( Oscar du meilleur film étranger 1973 ) Buñuel

pratique une attaque en règle de la bourgeoisie. Il dérégle

les conventions et la bienséance, à l'occasion d'un repas sans cesse

différé: L'archevèque se fait embaucher, au tarif syndical,

comme jardinier et l'Ambassadeur, comme un chien, dévore une tranche de

gigot sous la table. Cependant, l'affiche du film, racoleuse, imposée par le distributeur, ne fût pas du tout du goût de Luis Buñuel |  L'affiche contestée |