|

Nagisa

Ôshima Nagisa

Ôshima

渚 大島

cinéaste japonais

Kyoto, 31/3/1932 - Tokyo, 15/1/2013

|

Biographie

Cinéaste japonais, Nagisa Oshima est né le 3 mars 1932 à Kyoto.

Orphelin de père à l'âge de six ans, il passe sa jeunesse aux

côtés de sa mère et de sa sœur cadette.

Dans sa jeunesse, il détestait sa ville natale Kyoto, qu'il jugeait trop conservatrice

et qu'il aurait voulu voir détruite dans les bombardements

de la Seconde Guerre mondiale.

Après des études de droit, il se lance dans le cinéma. Il entre aux studios

Shochiku. Il y devient assistant réalisateur, notamment avec Yoshitaro Nomura

et Masaki Kobayashi jusqu'en 1959, et signe un premier film Une Ville d'amour

et d'espoir .

Il réalise par la suite Contes cruels de la jeunesse , film au sujet

et au style neuf et énergique qui le désigne comme l'un des chefs de file de

la "nouvelle vague" de la Shochiku, avec Yoshida et Shinoda.

Son film suivant « Nuit et brouillard du Japon » (1960) intitulé ainsi en hommage

au film Nuit et brouillard (1955) d'Alain

Resnais, tourné pratiquement à l'insu de la Shochiku, et traitant d'un sujet

politique brûlant, cause un grand scandale.

|

En 1965, il crée sa propre compagnie indépendante, la Sozo-Sha, avec

l'aide de sa femme, l'actrice Akiko Koyoma. Il tourne alors plusieurs

films, plus ou moins "scandaleux", qui s'attaquent à divers tabous du

Japon moderne, en particulier le sexe et le crime, deux de ses thèmes

récurrents, tout en renouvelant radicalement le langage cinématographique

des films progressistes des années 50 : «Les Plaisirs de la chair», «La

Pendaison», «Il est mort après la guerre», «La Cérémonie», «Une Petite

Soeur pour l'été».

C'est grâce à la collaboration d'un producteur français, Anatole Dauman,

qu'Oshima peut tourner ce qui deviendra son plus grand succès international,

« L'empire des sens » (1976), qui s'appuie sur un fait divers de 1936,

et où il s'attaque délibérément au tabou du sexe et aux censeurs, en filmant

pour la première fois au Japon des actes sexuels non simulés.

Hospitalisé en 2012, il meurt d'une infection pulmonaire dans la banlieue

de Tokyo, à l'hôpital de Fujisawa, le 15 janvier 2013

|

|

Son style, qu'il pousse, au-delà du réalisme, aux extrêmes

de la révolte, du sexe et de la violence, présente des scènes d'une grande beauté

formelle.

Suivent des documentaires pour la télévision «Kyoto, la

ville de ma mère» et «100 ans de cinéma japonais».

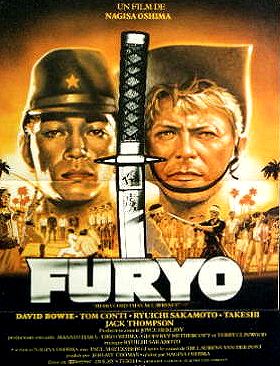

Ses collaborations à des productions internationales, Furyo (Merry Christmas,

Mr. Lawrence, 1983), qui réunit David Bowie, la vedette pop japonaise Sakamoto

Ryuichi et Tom Conti, d'après The Seed and the Sower (1963), roman de sir Laurens

Van der Post, ainsi que Max, mon amour (1986), qui traite des relations entre

une femme et un chimpanzé, ont été moins bien accueillies.

Nagisa Oshima demeure sans doute la figure de proue de ladite "nouvelle vague"

au Japon, et le partisan d'une notion exacerbée du cinéma d'auteur.

Filmographie :

- 1959 : le Garçon vendeur de colombes (Ai to kibo no machi « Le Quartier

de l’amour et de l’espoir » )

- 1959 : (Asu no taiya)avec Yuko Mochizuki, Hiroshi Fujikawa

- 1960 : Contes

cruels de la jeunesse (Seishun zankoku monogatari) avec Yusuke

Kawazu, Miyuki Kuwano

- 1960 : L'Enterrement

du soleil (Taiyo no hakaba) avec Junzaburo Ban, Fumio Watanabe

- 1960 : Nuit

et Brouillard au Japon (Nihon no yoru to kiri) avec Miyuki

Kuwano, Fumio Watanabe

- 1961 : Le Piège (Shiiku)

- 1962 : Le Révolté (Amakusa Shiro Tokisada) avec Hashizo Okawa, Takamaru

Sasaki

- 1964 : Le Voyage aventureux d’un gosse , moyen métrage (Chiisana

boken ryoko )

- 1964 : C’est moi Bellett, moyen métrage (Watashi wa Bellett )

- 1965 : Les

Plaisirs de la chair (Etsuraku) avec Katsuko Nakamura, Mariko

Kaga

- 1965 : Le Journal de Yunbogi, court métrage (Yunbogi no nikki)

- 1966 : Violences en plein jour (Hakuchu no torima ) avec Kei Sato, Akiko

Koyama

- 1967 : Carnets secrets des Ninja (Ninja bugeicho) avec Kei Sato, Shoichi

Ozawa

- 1967 : Traité des chansons paillardes japonaises (Nihon shunkako ) avec

Nobuko Miyamoto, Ichiro Araki

- 1967 : Été japonais : double suicide contraint (Muri shinju : Nihon no

natsu)

- 1968 : La Pendaison (Kosheikei) avec Fumio Watanabe, Kei Sato

- 1968 : Le Retour des trois soûlards (Kaettekita yopparai)

- 1968 : La guerre du Pacifique ( Daitoa senso) (TV)

- 1968 : Journal d’un voleur de Shinjuku (Shinjuku dorobo nikki)

avec Tadanori Yokoo, Rie Yokoyama

- 1969 : Le Petit Garçon (Shônen) avec Fumio Watanabe, Tetsuo Abe

- 1969 : Mao-Tse-Tong et la révolution culturelle ( Mo-taku-to to bunka

daikakumei ) (TV)

- 1970 : Il est mort après la guerre (Tokyo senso sengo hiwa) avec Kazuo

Goto, Himiko Iwasaki

- 1971 : La

Cérémonie (Gishiki), avec Kenzo Kawarazaki, Atsuo Nakamura

- 1972 : Une petite sœur pour l’été (Matsu no imôto)

- 1972 : Joi! Bangla (TV)

- 1972 : Kyojin-gun (TV)

- 1975 : La bataille de Tsushima

- 1975 : Ikiteiru nihonkai-kaisen (TV)

- 1976 : Denki mo-taku-to (TV)

- 1976 : Ikiteiru gyokusai no shima (TV)

- 1976 : Ikiteiru umi no bohyo (TV)

- 1976 : Ogon no daichi Bengal (TV)

- 1976 : L’Empire des sens (Ai no korida)

- 1977 : Shisha wa itsumademo wakai (TV)

- 1977 : Yokoi shoichi: guamu-to 28 nen no nazo o ou (TV)

- 1978 : L'Empire de

la passion (Ai no bôrei) avec Tatsuya Fuji, Kazuko Yoshiyuki

- 1983 : Furyo (Senjo no Merry Xmas, Mr Lawrence)

avec David Bowie, Tom Conti

- 1986 : Max, mon amour (Makkusu, mon amûru) avec Anthony Higgins, Charlotte

Rampling

- 1991 : Kyoto’s My Mother’s Place, moyen métrage télévisé

- 1994 : 100 Years of Japanese Cinema (TV)

- 1999 : Tabou

(Gohatto) avec Takeshi Kitano, Shinji Taked

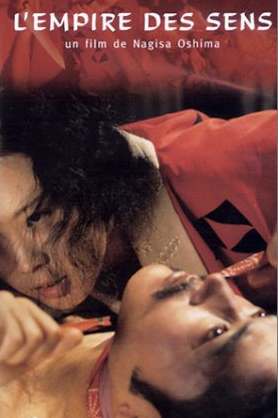

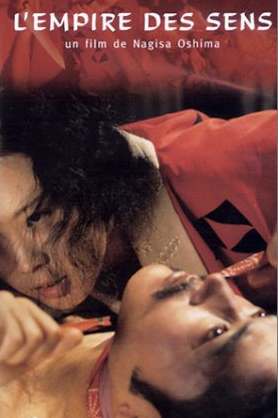

* L'Empire des sens, un film franco-japonais

de Nagisa Oshima, sorti en 1976, titre original : 愛のコリーダ

, Ai no korida ; titre USA: In the Realm of the Senses ; scénario

de Nagisa Oshima , musique de Minoru Miki et chants traditionnels japonais,

images de Hideo Ito ; production : Argos Films, France et Oshima Productions,

Japon ; durée : 105 minutes ; avec Eiko Matsuda ( Sada Abe ) , Tatsuya Fuji

( Kichizo ) , Aoi Nakajima ( Toku ) , Yasuko Matsui( Tagawa Inn Manager ) ,

Meika Seri ( Matsuko ) , Kanae Kobayashi ( Kikuryû ) , Taiji Tonoyama( le vieux

mendiant) , Kyôji Kokonoe ( Omiya ) , Naomi Shiraishi ( Geisha Yaeji )

|

Le film se déroule en 1936 dans les quartiers bourgeois de

Tokyo. Sada, ancienne geisha devenue serveuse de restaurant, aime épier

les ébats amoureux de ses maîtres et soulager de temps à autre les

vieillards vicieux.

Fortement excité par cette fille, son patron, Kichizo, va l'entraîner

dans une escalade érotique qui ne connaîtra bientôt plus de bornes. Leurs

rapports sont épicés par toutes sortes de prestations annexes, qu'ils

accomplissent comme autant de célébrations initiatiques. Au terme d'une

joute épuisante, Kichizo se laissera étrangler par sa compagne, qui l'émasculera

dans un geste ultime de mortification.

Ce film est inspiré d'un fait divers authentique.

Dans le Japon militariste de 1936, un couple défraya la chronique en vivant

une passion charnelle extrême. L'ancienne Geisha Sada Abe et son

amant Kichizo s'entraînèrent chacun dans une spirale érotique qui

les coupa progressivement du monde extérieur. Une folie dictée par les

sens qui se termina par l'arrestation de Sada Abe, retrouvée errant

dans la rue avec le sexe de Kichizo qu'elle avait auparavant mutilé.

Cet hymne à l'amour fou et destructeur réussit la gageure d'échapper à

toute vulgarité.

Tel quel, le film devient un hymne charnel, mais ritualisé à l'extrême,

et ressemblant beaucoup moins à une chronique galante qu'à une espèce

de sacrifice mutuel.

Lors de sa sortie dans les salles japonaises en 1976, L'Empire

des sens provoqua un vrai scandale en raison de son caractère pornographique.

Le film, interrogation sur les limites de l'érotisme bien plus qu'un simple

divertissement osé, fut ainsi censuré dans son pays d'origine : scènes

coupées, zones de flou sur les parties sexuelles. Le réalisateur Nagisa

Oshima ne fut pas épargnée, puisque la pornographie reprochée au film

provoqua un procès durant lequel il dut comparaître. Le Japonais fut relaxé

en 1982.

Voir aussi Fiche

complète

|

|

Après quelques ennuis, et grâce à la coproduction française,

le film est diffusé dans le monde entier et connait un grand succès.

L'Empire des sens fut présenté à Cannes en 1976, lors de la Quinzaine

des réalisateurs.

A la suite de sa projection au Festival du Film de Berlin, L'Empire

des sens fut accusé de pornographie. Néanmoins, dix-huit mois plus tard,

la Cour Fédérale allemande autorisa la sortie du film dans les salles du pays

sans la moindre censure.

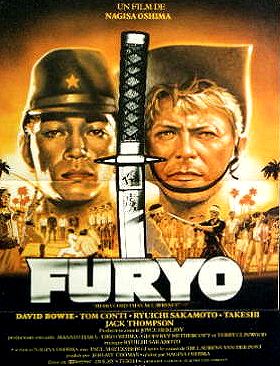

* Furyo , un film anglo-japonais

de Nagisa Oshima, sorti en 1983, scénario de Paul Mayersberg et Nagisa

Oshima d'après la nouvelle A Bar of shadow, extraite du recueil The

Seed and the sower de Laurens Van Der Post; musique de Ryuichi Sakamoto

; durée : 124 minutes

|

Le film se déroule pendant la seconde guerre mondiale, à

Java, dans un camp de prisonniers. Des soldats anglais sont détenus par

des soldats japonais. Le capitaine Yonoï dirige le camp, secondé par le

sergent Gengo Hara .

Le colonel John Lawrence , anglais bilingue, joue l'intermédiaire entre

les japonais et les anglais.

Un premier incident ébranle la routine du camp lorsqu'un garde coréen

ayant eu des relations sexuelles avec un prisonnier hollandais se fait

hara-kiri.

Yonoi suspend la cérémonie funéraire pour assister au procès d'un

officier, le troublant Major Jack Celliers, pour lequel il voue une troublante

passion. Assistant au jugement du Major , le capitaine Yonoï lui permet

d'échapper à la peine de mort et de rester prisonnier au camp. A parti

de là, se nouent des jeux d'oppositions et d'attirances, des histoires

d'amour homosexuelles et d'interdit.

Lawrence représente le personnage qui semble comprendre les

japonais. C'est ce que ceux-ci lui laisse croire jusqu'à ce qu'il ne saisisse

plus leur comportement.

Quand Lawrence va voir Yonoï qui s'entraîne au sabre pour lui demander

d'arrêter son entraînement qui gène les malades , au moment où Lawrence

et Yonoï semblent s'accorder par une discussion sur des souvenirs communs

au Japon, le passé de Yonoï ressurgit avec ses devoirs.

Il prépare aussitôt l'exécution du soldat coréen. Et la rupture s'établit

lorsque, devant l'autel où Hara officie au rite funéraire du soldat qui

s'est suicidé de n'avoir pas pu tuer Celliers, Yonoï expose le jeu de

mort et de vie qui s'établit sur l'ordre du crime à la punition, accusant

Lawrence de l'introduction de la radio dans le camp .

Le tournage s'est déroulé à Rarotonga, dans les îles Cook. Le scénario

est tiré d'une nouvelle de Laurens Van Der Post, auteur britannique

qui fut prisonnier de guerre pendant quatre ans dans un camp japonais.

|

Lawrence est donc le personnage qui possède le plus de compassion envers

les japonais et qui cherche à les rejoindre, si ce n'est dans leur logique,

au moins les retrouver sur un plan humain. Ce que Lawrence n'attend plus se

passe lorsque Hara, saoul, libère Lawrence et Jack et leur souhaite un joyeux

noël. Moment d'échange, quand l'alcool libère des inhibitions.

Mais, là où la relation s'arrête entre le sergent Hara et Lawrence, Celliers

va plus loin dans sa relation avec Yonoï. Si Lawrence s'arrête aux codes de

l'amitié, Celliers dépasse la raison pour accéder à l'amour.

Apogée de la relation ambigu entre Celliers et Yonoï, lorsque le capitaine

va trancher la tête de l'officier qui dirige le groupe d'évadés

anglais, Jack s'avance vers Yonoï dans un instant où le temps semble s'être

arrêté. Il l'agrippe et l'embrasse sur les deux joues. Images saccadées, mouvement

fraternel et plus, message d'adieu et d'amour. A partir de là, le film rassemble

les pardons des personnages qui gravitent autour de Jack. Il retrouve son frère

en rêve qui l'excuse. Yonoï revient de nuit chercher une touffe de cheveux pour

le commérer sur son autel. Tout un processus respectueux, où chaque personnage

appose ses mouvements dans un temps d'observation de l'autre.

La fin du film se place quatre ans plus tard. La guerre est finie et Lawrence

rend visite au sergent Hara en prison, toujours à Java. Ici, les rôles

s'inversent, et la compassion de Lawrence n'a fait qu'augmenter.

Oshima a fait des choix surprenants mais très efficace pour ses acteurs.

Lawrence est interprété par Tom Conti, un acteur de théâtre qui a notamment

joué dans Les Duellistes de Ridley Scott.

Hara, personnage à la fois jovial et cruel, qui symbolise le peuple, par Takeshi

Kitano, aujourd'hui acteur et réalisateur bien connu, mais à l'époque comique

populaire seulement au Japon.

Yonoï est un samouraï. Pour l'incarner, Oshima a choisi Ryuichi Sakamoto, du

Yellow Magic Ochestra, qui débute au cinéma. Il est aussi l'auteur de la magnifique

et hiératique bande-son , que Bowie a refusé de composer pour pouvoir être totalement

crédible en tant qu'acteur.

Bowie, depuis toujours fasciné par le Japon, donne donc la réplique à une sorte

d'alter ego nippon. Bowie et Sakamoto, deux visages, l'un occidental, l'autre

oriental, d'une même identité artitisque, celle de la scène pop, jointe à une

même singularité, celle d'une recherche visuelle menée en parallèle d'une recherche

musicale.