Île Kangaroo ( Australie méridionale )

|

|

L' Île Kangaroo ( en anglais Kangaroo Island) est une grande île

australienne située au sud de l'État d'Australie méridionale.

L'île est longue de 145 kilomètres pour une largeur variant de 900

mètres à 57 kilomètres. Elle couvre une surface de 4405 km². Il y a environ 4500 habitants permanents sur l'île. L’île de Kangaroo a été séparée du continent Australien par une

élévation de la mer il y a environ 10 000 ans. En 1802, l’explorateur anglais Matthew Flinders nomma ce territoire

l’île de « kangaroo », après avoir débarqué près de Kangaroo Head, sur

la côte Nord de la péninsule de Dudley. |

Sites remarquables

Cette plage, à l'accès sévérement contrôlé, est le refuge des lions de mer australiens Sur les traces de Nicolas Baudin Inscription d'un des seconds du navire "Le Géographe", en 1803 sur la baie de Penneshaw Nicolas Thomas Baudin est né le 17 février

1754 à l'île de Ré.

Il s'engage à l'âge de quinze ans dans la marine marchande et à vingt ans dans la Compagnie des Indes orientales. Il sert dans les Antilles pendant la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Comme capitaine de vaisseaux transportant des botanistes autrichiens dans les océans Indien et Pacifique il apprend la botanique et comment maintenir en vie les plantes et les animaux à bord. En octobre 1800, il est sélectionné pour conduire une expédition sur les côtes de l'Australie avec deux navires, Le Géographe et Le Naturaliste, pour neuf zoologistes et botanistes, y compris Jean Baptiste Leschenault de la Tour. Il atteint l'Australie en mai 1801 et en avril 1802 il rencontre Mathieu Flinders près de l’île Kangaroo, dessinant également la zone maritime, à la baie de la rencontre Encounter Bay. L'expédition devait donner forme à une grande partie de cette terre demeurée jusque-là méconnue. Aujourd'hui encore, beaucoup d'endroits, sur les côtes australiennes, portent les noms dont Baudin et son intrépide équipage les avaient baptisés. L'expédition s'est révélée être également l'un des plus grands voyages scientifiques de tous les temps : à son retour en France, elle rapporta des dizaines de milliers de spécimens de plantes inconnues, 2 500 échantillons de minéraux, 12 cartons de notes, observations et carnets de voyages, 1 500 esquisses et peintures. Ces descriptions importantes pour les naturalistes et les ethnologues s'accompagnent de cartes géographiques de presque toute la partie sud et ouest de l'Australie ainsi que de la Tasmanie. L'expédition coûta la vie à de nombreux explorateurs, notamment celle de Nicolas Baudin lui-même qui mourut de tuberculose le 16 septembre 1803 à l'île Maurice sur le chemin du retour. Les exploits de Baudin restèrent largement méconnus. |

Admirals Arch, lieu de refuge des otaries à fourrure

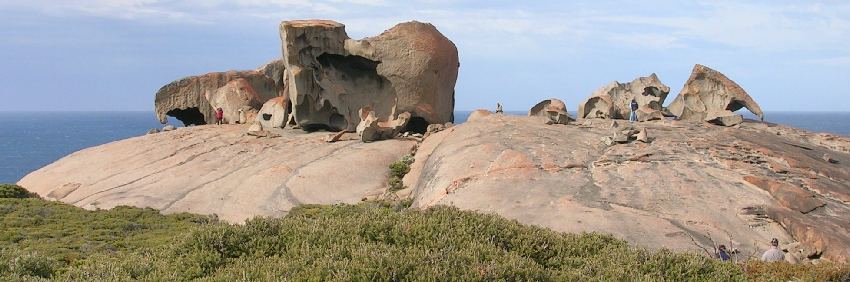

Remarkable Rocks

|